はじめに

2025年にトランプ大統領が就任してから、米国の相互関税措置については色々とまとめてきた。概ね主な2025年5月末までの動きについては

でまとめており、その後は7月7日(月)にトランプ政権が4月に一時停止した相互関税に関して新たな関税措置を送付し始め、期限を8月1日までとすることを表明したことについて

トランプ政権が新たな関税を通知/交渉期限延長(2025/7)

で整理している。

しかし振り返ってみると、自分は米国の相互関税に関する措置については概ねまとめてきたが、そもそも相互関税の対象となっている国/地域の米国との貿易規模については、整理していないことに気が付いた。

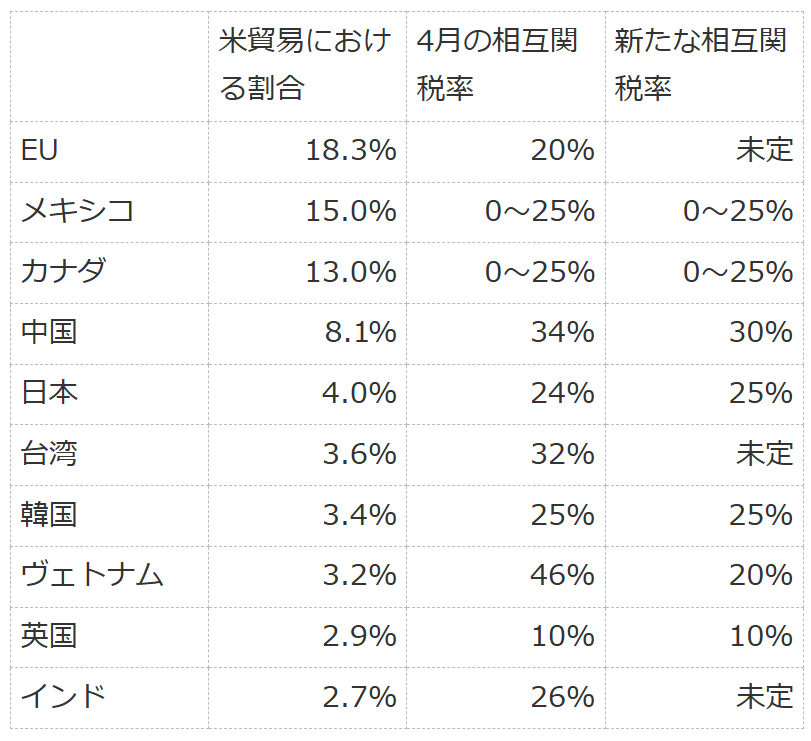

そこでここでは、アメリカとの貿易規模の大きい国/地域トップ10について、4月時点の相互関税率と7月に明らかになった関税率について整理しておくことにする。

アメリカの貿易規模トップ10の国/地域と現在の相互関税措置概要

以下は主に米通商代表部、米国勢調査局の資料を基に作成。

ここに挙げた10ヶ国で米国の貿易全体の74.2%を占めている。

以下各国/地域の最新状況を簡単に補足しておく。

EU(欧州連合)

米の6月1日からEUへの50%関税は一旦延期(2025/5)

でまとめた様に、5月下旬には関税交渉の行き詰まりから6月1日から米がEUへの相互関税を50%に引き上げるとの表明もあったが、結局は7月9日の期限まで交渉を続けることで合意している。

メキシコ、カナダ

メキシコ及びカナダについては2025年3月4日からカナダとメキシコからの輸入品に25%(カナダ産のエネルギー資源は10%)の関税が課されている。その後UMSCA(米・メキシコ・カナダ協定)の対象製品に関しては関税を免除され、4月以降もその状態が続いている。

USMCAの更新期限は2026年7月であり、交渉はそれまで続く可能性があるとされている。

中国

中国に関しては

米中の関税90日間大幅引き下げとこれまでの動き(2025/5)

でまとめており、5月14日までに米国は中国に対する関税率を145%から30%に引き下げ、中国は米国に対する関税率を125%から10%に引き下げることで合意した。しかしその期限は90日間であり、8月にはその期限が切れる。

日本、韓国

2025年7月7日に米政権が日本及び韓国に対し、8月1日に発動する新たな関税率(日本、韓国ともに25%)を通知。

台湾、インド

現時点では新たな相互関税率は明らかになっていない。

ヴェトナム

2025年7月2日にトランプ大統領がヴェトナムと関税交渉で合意したと明らかにした。ヴェトナムからの輸入品には20%の関税、第3国からの積み替え品には40%の関税を課し、ヴェトナムは米国製品を関税なしで受け入れるとしているが、詳細については明らかになっていない。

英国

2025年5月8日に10%の相互関税とする枠組みで合意。詳細については未定なところも多いが、6月のG7時にトランプ米大統領とスターマー英首相が会談を行い、英国の主要輸出品に対する米関税引き下げ、米農産物の英輸入枠拡大などで合意している。ただし、相互関税と別枠になっている鉄鋼・アルミニウム関税や自動車関税については隔たりが大きく、交渉は継続している。

まとめ

以上、米国の貿易相手トップ10ヶ国に関する現在の相互関税状況について簡単にまとめてみた。

一応10ヶ国中の2ヶ国、英国が5月に、ヴェトナムが7月に関税の枠組みで合意をしているが、英国もすべてに合意している訳ではなく、ヴェトナムも詳細についてはこれからという状況。

メキシコとカナダは4月の相互関税の枠組みというよりは、UMSCA(米・メキシコ・カナダ協定)の枠組みを中心にした話し合いが続いているため、期限の切れる2026年7月まではこの状況が続く可能性もある一方で、トランプ政権が新たな関税を課す可能性もある。

喫緊の注目は、新たな米国の相互関税が明らかになっていないEUへの新たな相互関税がどうなるのか、そしてEUはどう反応するのか、という点。最新状況では合意に近いという報道もあるが、結局は回避されたものの一時は50%の関税という話もなったし、27ヶ国が加盟しているEUでは意見の統一が難しいだろう。米国との貿易規模の一番大きいこともあり、関税交渉の影響は最も大きいと思われる。

また中国に関しても、8月には5月に合意した90日間の関税引き下げ期限が切れることもあり、残り時間はやはり少なくなってきている。5月に合意した水準が維持されるのか、それとも何らかの新しい関税率になるのかは未だ不透明。

最後に日本については、新しい関税発表を受けての日経平均は前日比やや上昇と反応は大きくはなかったが、交渉期限が7月初旬から7月末に延長されたことが重視されたためだろうから、決着を見るまでは何とも言えない。一体どの様な決着となるのか、適切な落としどころははどこなのかすらも自分には判らないが、中長期的に見て自分の生活/資産への影響が極小化されることを願いたい。