投資開始からの期間

2001年7月から数えて283ヶ月目(23年7ヶ月目)。

資産動向考察

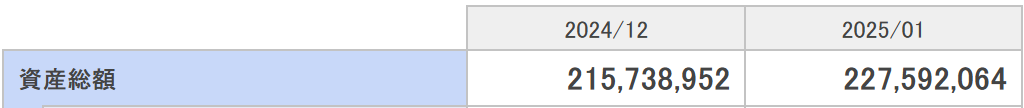

2025年1月末の円ベース資産は以下の通り。

2025年1月末の円ベース資産は前月末に比べて約1180万円(約5.5%)の増加。

2025年1月の市場推移

【ダウ工業平均】

2024年12月末終値:42,544.22

2025年1月末終値:44,544.66

2024年12月末/2025年1月末終値差異:4.70%上昇

【S&P 500】

2024年12月末終値:5,881.63

2025年1月末終値:6,040.53

2024年12月末/2025年1月末終値差異:2.70%上昇

【NASDAQ】

2024年12月末終値:19,310.79

2025年1月末終値:19,627.44

2024年12月末/2025年1月末終値差異:1.64%上昇

2025年1月の米国株式市場は1月10日発表の米雇用統計で大きく下落した後、15日発表の米国市場で持ち直し上昇傾向。20日のトランプ氏の大統領就任も無難に乗り切ったが、27日に中国新興AIの台頭によりAI関連銘柄を中心に大きく下落した後は方向感が定まらない動きで取引を終えている。ダウ工業平均が4.70%、S&P 500が2.70%、NASDAQ総合が1.64%それぞれ上昇となっているが、珍しくダウが最も上昇幅が大きかった。これは27日にAI関連銘柄が大幅下落したことが主な要因だろう。

1月にあった主な出来事

米連邦準備理事会(FRB)が政策金利を判断する材料の一つである米雇用統計については、自分はチェックはするものの、あまり市場の変動幅が大きくないことからそれ程まとめてこなかったのだが、今回発表の米雇用統計では米株式市場は大きく下落。

失業率が過去7ヶ月間は4.1%または4.2%で安定し、雇用者数が2024年3月以来の大幅増加と労働市場が力強いことが示され、インフレ懸念が再燃して米連邦準備理事会(FRB)が今年は利下げを慎重に進める可能性が強まったのが原因。

上記米雇用統計でインフレ懸念が再燃して株式市場は下落したのだが、その後発表されたFRBが政策金利を決定する上で雇用統計より重視する米消費者物価指数(CPI)では、エネルギーと住居費を除くコアCPIが6ヶ月振りに鈍化したことでインフレ懸念が和らぎ市場は大きく上昇。米雇用統計発表を受けて低調だった米国株式市場がその後上昇するきっかけとなった。

- トランプ氏の大統領就任

1月20日にはトランプ氏が米47代目の大統領に就任した。1月中にいくつかの施策を発表したが、就任直後に一律関税を課すことは無かったためやや安心感が市場に広がったように見受けられる。ただしあくまで一月中は、であるが。

1月28日、29日には2025年最初となるFOMC(Federal Open Market Committee:連邦公開市場委員会)が開催。政策金利は据え置きが有力視されていたのだが、上述した米雇用統計、米消費者物価指数(CPI)を受けて、どの様な内容となるかが注目されていた。

FOMC声明での「インフレ率は委員会の2%目標に向けてさらに前進している」という文章の削除がインフレ懸念を想起させ市場は大きく動いたのだが、その後パウエル議長の会見でその懸念は和らぎ、結局市場はFOMC前と同程度の水準となった。また今後の利下げ時期についての手掛かりはほとんどなく、トランプ大統領の発言や政策に関しての言及は避けていた。

1月25日(土)、26日(日)に中国の新興企業DeepSeekのAIが急速に人気(ダウンロード数)を拡大したことで、AI分野を主導する米企業の見通しや投資に懸念が広がったため、27日(月)の米国市場はAI関連の大型ハイテク銘柄を中心に大きく下落。

ただ翌日以降に市場が続けて大きく下落することはなく、DeepSeekの影響を見極める動きが続いている。本当にDeepSeekが米AIの対抗となり得るものか、その低コストでの高性能が(開発手段、コストを含めて)信頼できるものなのかが明らかになるにはまだ時間がかかりそうだ。

- 米企業の四半期決算が本格化

1月半ばから米企業の主に2024年10~12月の四半期決算発表が本格化した。

LSEGによると1月30日時点でS&P 500構成銘柄のうち178社が決算を発表、うち75%で利益、65%で売上高がアナリスト予想を上回っているとのことで、全体的には好調な四半期決算発表となっている。ただ繰り返しになるが2024年10~12月の決算であり、トランプ氏が大統領に就任した影響が四半期決算に表れてくるのは次の四半期決算からとなる。

自分の所有銘柄であるボーイング(BA)は1月28日の本決算発表の前、1月23日に暫定決算を発表している。

こういった本決算前の暫定決算発表は、経験上大抵悪材料があり大きな下落をもたらすケースが多いのだが、今回のボーイングの暫定決算は確かに四半期決算が悪いものである事を事前に明らかにしたものの、ある程度は昨年のストライキ関連で織り込み済みのものであり、思ったよりも大きな下落とはならなかった。そして本決算では暫定決算で悪材料が反映されたこともあってか上昇で乗り切っている。

ポートフォリオ

2024年12月末と2025年1月末の自分の米国株ポートフォリオは以下の通り。

【2024年12月31日】

【2025年1月31日】

2025年1月に10%を超える上下動のあった銘柄は以下の7銘柄。

シティグループ(C):15.7%上昇

ケマーズ(CC):12.4%上昇

コルテバ(CTVA):14.6%上昇

GEエアロスペース(GE):22.1%上昇

GEヘルスケア・テクノロジーズ(GEHC):12.9%上昇

GEベルノバ(GEV):13.5%上昇

JPモルガン・チェース(JPM):11.5%上昇

旧ゼネラル・エレクトリックが3社分割されたGEエアロスペース、GEヘルスケア、GEベルノバ(GEヘルスケアは2023年1月、GEエアロスペースとGEベルノバは2024年4月)がいずれも10%を超える上昇となったのは面白い。

旧ゼネラル・エレクトリックは2020年9月時点に取得価額を60%下回って投資額に対して約3.8万ドルのマイナスだったのだが、2025年1月末の時点ではGEヘルスケアが取得価額に対して10%近いマイナスではあるものの、GEエアロスペースは160%、GEベルノバは378%と大幅増になっており、投資額に対しては3社合わせて約9.4万ドルのプラスとなっている。

また自分が所有している大手米銀株のシティとJPモルガンがいずれも10%を超える上昇となっているのも興味深い。両社とも四半期決算は好調であり、トランプ政権下での銀行規制緩和への期待が追い風となったのだろう。

2025年1月は所有27銘柄中上昇が17銘柄、下落が10銘柄。ポートフォリオ全体では前月比資産が10.4万ドル、割合では7.8%の増加となった。特に上述した株数の多いシティが約6.3万ドル、GEエアロスペースが約1.7万ドル増加しており、この2社でポートフォリオ全体の増加分の約80%を叩き出している。

為替

先月終値:2024年12月31日 1ドル=157.23円

今月終値:2025年1月31日 1ドル=155.18円

2025年1月末のドル円為替レートは前月に比べて1ドルあたり2.05円、割合で言うと1.30%のドル安。

先月2024年12月は1ドルあたり7.48円、割合で言うと4.99%のドル高だったのだが、2025年1月は割と狭いレンジでの動きに留まっていた。今後もこの程度の幅の変動に収まってくれると良いのだが。

まとめ

累計投資:80,000,000円(今月追加投入なし)

米国株:222,503,583円

外貨MMF:56,365円

USドル:2,241,723円

日本円:2,790,393円

資産:227,592,064円

累計損益(累計投資と資産より):147,592,064円/184.5%

累計引落額:14,200,000円(今月引き落とし無し)

2025年1月は円ベースの資産は前月比で約1180万円(5.5%)、ドルベース米国株資産は前月比10.4万ドル(7.8%)の増加となっている。為替がドル安に振れたものの、米国株ポートフォリオの上昇がそれを相殺して余りある結果となった。

そして2025年1月は米国株投資を開始して以来、初めて米国株資産の評価額が140万ドルを突破している。1月21日に140万ドル台に到達して月末まで140万ドル台を維持することが出来た。また累計損益も投資開始以来初めて1.4億円台を超えている。

この様に2025年は極めて順調なスタートを切ったのだが、あくまで1月末という区切りまでの話。実際これを書いている2月半ば過ぎ時点では、様々な出来事があって方向感が定まらない市場の動きとなっており、2月が最終的にどうなるかは未だ不明。トランプ大統領の施策、そしてその影響が経済指標に表れてくる今後がますます不安である。