はじめに

昨日2025年11月20日(木)

堅調な米雇用統計とエヌビディア決算と市場急反落(2025/11)

でまとめた時点ではCMEのフェドウォッチツールでの12月FOMCでの利下げ確率は35.4%だったのだが、翌日11月21日(金)の閉場後にはその利下げ確率が69.4%に急上昇している。

特段重要な経済指標の発表があった訳ではないので不思議に思って調べてみると、どうもFOMCでの投票権を持つ当局者(FOMC投票権はFRB理事7名、その他5名の計12名)の発言が影響していた模様。

以下、その内容及び同日の市場の動きについて整理しておくことにする。

2025年11月21日(金)のFRB当局者発言

ニューヨーク地区連銀のJohn Williams総裁

ちなみにニューヨーク地区連銀総裁は、12の地区連銀総裁から輪番で選ばれる4名とは別に、FOMCでの投票権を常時持つ。

以下はチリのサンチャゴで行われた講演より引用・抜粋。

- FRBの金融政策について

- 金融政策は適度に引き締め的だと見ているが、最近の措置以前と比べるとやや緩和している

- 私の評価では、労働市場の冷え込みに伴い雇用の下振れリスクは高まっている一方で、インフレの上振れリスクは幾分減少している

- 関税による二次的影響の兆候は見られず、基調的なインフレ率は引き続き低下傾向にある

- このため政策スタンスを中立の範囲に近づけ、フェデラルファンド(FF)金利の誘導目標レンジを近い将来にさらに調整する余地があると考えている

- そうすることで。FRBの2つの責務のバランスを維持することが出来るだろう

ボストン地区連銀のSusan M. Collins総裁

ボストン地区連銀総裁は12の地区連銀総裁から輪番で選ばれる4名の内の一人で、2025年のFOMC投票権を持つ。

以下はCNBCのインタビューより引用・抜粋。

- 前日発表された9月の雇用統計について

- 労働市場に対する自身の見通しが大きく変化することはなかった

- 雇用増加分の大半がヘルスケアや娯楽など一部分野に集中していたため

- 12月の政策金利について

- 軽度に景気抑制的な政策は現時点で非常に適切だと考えている

- したがって、次にどのような政策対応を取るべきかを考える際には慎重にならざるを得ない

- インフレについて

- インフレは年内から来年初めにかけて高止まりする可能性が高いと思われる

- 一度水準が調整されればそれ以上の影響は生じないが、そのプロセスには時間がかかるだろう

ダラス地区連銀のLorie Logan総裁

ダラス地区連銀総裁は12の地区連銀総裁から輪番で選ばれる4名の内の一人だが、2025年のFOMC投票権は持たない。ただし2026年の投票権は持つ。

以下はスイスのチューリッヒで行われた講演より引用・抜粋。

- これまでに2回の利下げを実施した

- この状況ではインフレが想定以上に速く鈍化する、あるいは労働市場がより急激に減速するという明確な証拠がない限り、12月に追加で利下げを行うのは困難だと考える

- 追加緩和を正当化する明確な証拠がない状態では、政策金利を当面据え置くことで、FOMCは現行政策の景気抑制度合いをより的確に見極めることができるだろう

- 資産価格の高止まりやクレジットスプレッドの縮小は、政策がそれほど景気抑制的でない可能性を示しているだけでなく、緩和的な金融環境の影響をフェデラルファンド(FF)金利で相殺する必要があることを示唆する

FRBのStephen I. Miran理事

以下はブルームバーグTVにおけるインタビューより引用・抜粋。

- 私の票が決定的な一票となるのであれば、間違いなく25bpの利下げに賛成票を投じる。その点に疑問の余地はない

- そうしなければ、虚栄心のために経済に実害を与えることになる。私はそういう人間ではない

- (前日発表された9月の雇用統計について)インフレ見通しを考慮すると、政策は現在ほど引き締め的である必要はない

Miran理事は過去2回の会合で50bpの大幅利下げを主張し、25bpの利下げに反対票を投じている。

FRBのPhilip N. Jefferson副総裁

以下はクリーブランド連銀2025年金融安定性会議における講演より引用・抜粋。

- 1990年代終盤から2000年代初頭にかけてのドットコム企業乱立は、現在の市場で見られるよりも選別意識の乏しい熱狂を示していた

- 実際の利益がほとんどないか全くなく投機的な収益見通ししか持たなかったにもかかわらず、投資家の熱狂の中で比較的容易に外部資金を調達し、株式市場に上場していた

- 現在の市場でAIテクノロジーと最も密接に関連している企業の多くは、総じて既に確立した収益基盤を持ち、成長を続けている

- AIの台頭がFRBの金融政策決定にどのような影響を及ぼすのかについて判断するには時期尚早

- 金融システムは依然として健全で強靱性を保っている

同日の市場の動き

米国株式市場

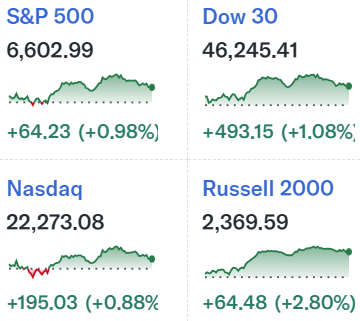

開場直後は前日の状況を踏まえてか横ばいで方向感が定まらない動き。同日発表の11月ミシガン大学消費者信頼感指数(速報値)が50.3と市場予想の53.2を下回ったことでS&P 500、NASDAQ総合は一時前日比マイナスとなる局面も。しかしニューヨーク地区連銀のJohn Williams総裁の講演内容を受け12月FOMCでの利下げが有力視されるにつれ徐々に上昇傾向となり、一本調子のではないもののいずれも前日比1%程度の上昇で取引を終えている。

米国債券市場

米国市場が開場する米国東部標準時9:30は上記チャートのCST(米国中部標準時)では8:30。

こちらは株式市場とは異なり、開場前のニューヨーク地区連銀のJohn Williams総裁の講演内容を受けて利回りは大きく低下してスタート。その後は方向感に欠ける動きではあったもののほぼ開場直後の水準で取引を終えている。

ドル円為替

米国株式市場が開場する米東部標準時9:30は上記チャートのGMT(英国標準時)では2:30PM。

米国市場開場前にあったニューヨーク地区連銀のJohn Williams総裁の講演内容には当初反応が薄く1ドル=156円台後半だったが、ミシガン大学消費者信頼感指数(速報値)に大きく反応して1ドル=156円台前半に。その後は方向感に乏しい動きが続きながら1ドル=156円台前半で週の取引を終えている。

まとめ

以上、2025年11月21日のFRB当局者の発言、市場の動きについて整理してみた。

まずは米株式市場で前日11月20日の悪い流れが続かなかったことは喜ばしい。やはり原因はニューヨーク地区連銀のJohn Williams総裁の講演の様で、John Williams総裁はFOMCの副議長でもあるため、その発言が重要視されたのだろう。冒頭に挙げたCMEフェドウォッチツールによると現時点での12月FOMC利下げ確率は

- 11月21日の12月FOMCでの0.25%利下げ確率:69.4%

- 1日前の12月FOMCでの0.25%利下げ確率:39.1%

- 1週間前の12月FOMCでの0.25%利下げ確率:44.4%

- 1ヶ月前の12月FOMCでの0.25%利下げ確率:98.1%

となっている(1日前の利下げ確率が39.1%と昨日書いた時点の35.4%と異なっているのはCMEフェドウォッチツールの情報更新タイミングによるもの)。

取り合えずは上昇した11月21日の米国株式市場だが、一方で同日の他のFRB当局者の発言には上述の様にバラつきがあり意見の相違/隔たりは大きくみえ、12月FOMCでの利下げがどうなるかはまだ判らない。今後はくすぶるAI関連銘柄への懸念や経済指標だけでなくFRB当局者の発言(発言者/内容)次第で、今回の利下げ確率が30%も急上昇し市場に影響を与える様な可能性もあることを頭に入れておいた方が良さそうだ。頭に入れておいたからといって自分に出来ることはないのだが・・・。